ピロリ菌に感染する原因は?主な感染経路や関連疾患について解説

目次

ピロリ菌は外部から感染して胃の中に住み着き、胃壁や胃の粘膜に炎症を起こすことがあります。ピロリ菌感染の主な原因として考えられるのが、経口感染です。

この記事では、ピロリ菌の感染原因について詳しく解説します。ピロリ菌感染が原因で引き起こされる疾患や病院での検査・治療方法、よくある質問などもまとめているため、ぜひ参考にしてみてください。

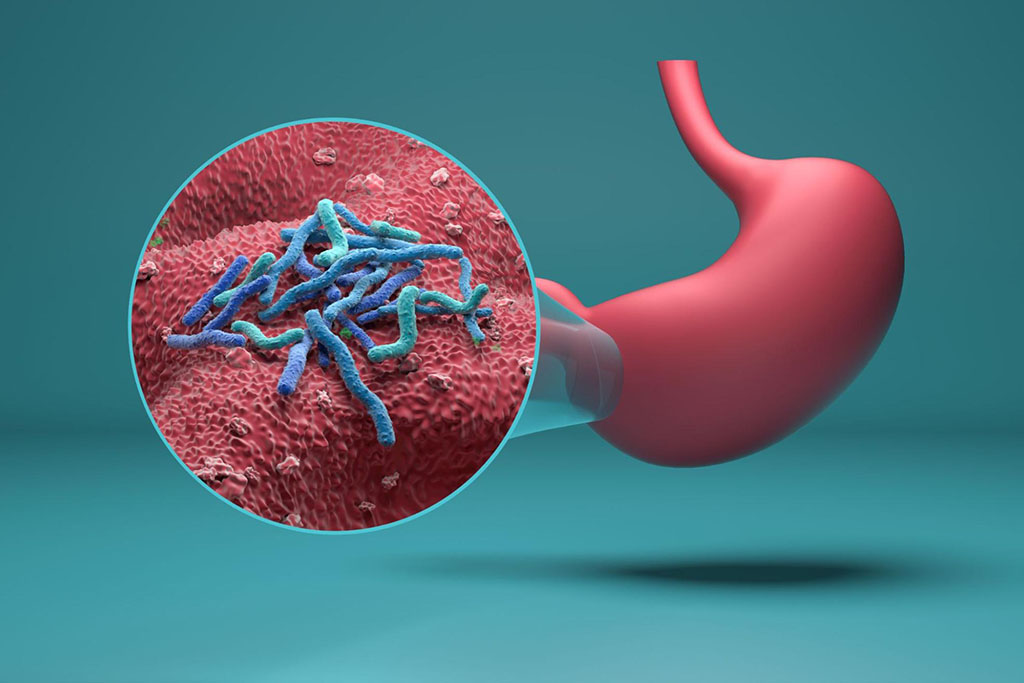

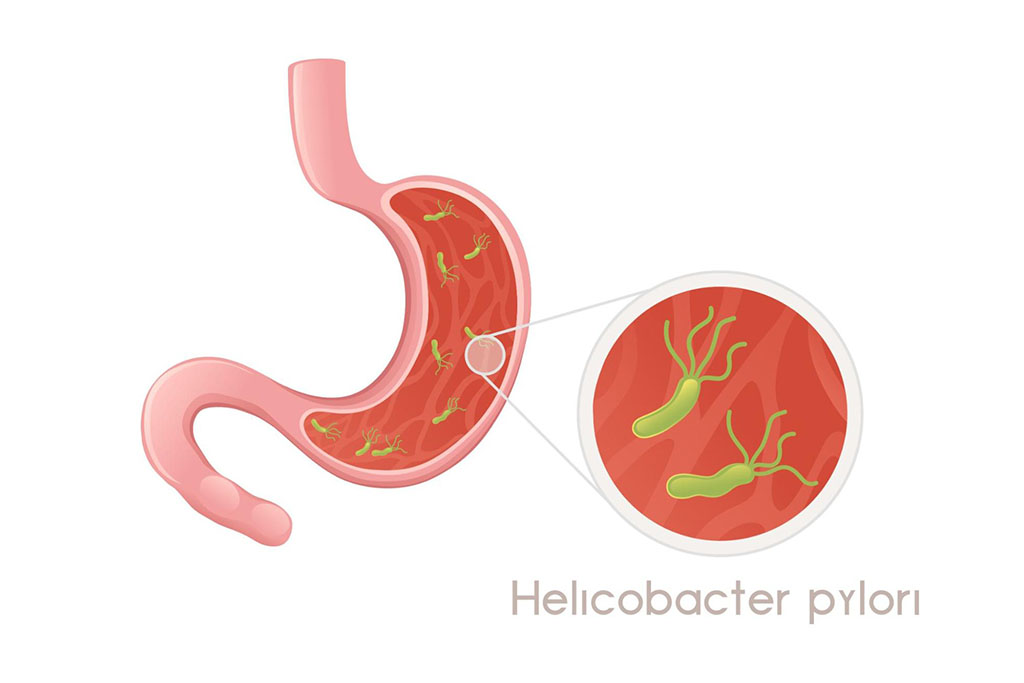

ピロリ菌とは

ピロリ菌(ヘリコバクター・ピロリ)は胃の粘膜に生息する細菌の一種で、らせん状の形をしており、体の片側に数本のヒゲ(べん毛)を持っているのが特徴です。胃粘膜表面を動き回るときにべん毛をヘリコプターのように高速回転させることから、この名称がつけられました。

ピロリ菌に感染しただけでは症状は特に現れませんが、長期間感染し続けることで胃の粘膜に炎症が起き、『慢性胃炎』を引き起こすことがあります。

またピロリ菌感染は胃がんの発症リスクを高める要因としても知られています。

ピロリ菌に感染する原因・感染経路

ピロリ菌に感染する原因・感染経路は主に以下の3つが挙げられます。

- 不衛生な環境

- 経口感染

- 医療現場での殺菌・消毒不足

ここでは上記3つの原因についてそれぞれ解説します。

不衛生な環境

ピロリ菌の主な感染原因・感染経路として、不衛生な環境が挙げられます。発展途上国や上下水道が整備されていない地域では、汚染された水やゴキブリ・ハエなどの虫が原因で感染することがあります。

また不衛生な食器の使用や、適切に洗浄されていない手で食事をすることも、感染を拡大させる要因となるため注意が必要です。

ただし日本は衛生環境が整備されているため、不衛生な環境が原因でピロリ菌に感染するケースはかなり稀といえます。

経口感染

ピロリ菌は経口感染で体内に侵入することが多いです。例えば親が子どもに食べ物を口移しで与えたり、箸やスプーンを共有したりすることで、家族内感染が起こることがあります。

日本では、免疫機能の十分に確立されていない幼児期にピロリ菌に感染するケースが多いです。

これは親からの口移しや家族間の食器共有などが主な原因と考えられており、免疫機能が確立した大人が新たに感染する可能性は低いとされています。

医療現場での殺菌・消毒不足

ピロリ菌の主な感染原因・感染経路として、医療現場での殺菌・消毒不足が挙げられます。海外の医療機関において、口に使用する器具が十分に殺菌・消毒されておらず感染が広がった例が報告されています。

しかし日本の医療機関では器具の消毒・殺菌に関する厳しいガイドラインが設けられており、衛生管理が徹底されているため、上記のような問題はほとんど起こり得ません。

ピロリ菌感染が原因で引き起こされる疾患

ピロリ菌感染が原因で引き起こされる可能性がある疾患として、以下が挙げられます。

- 慢性胃炎

- 萎縮性胃炎

- 胃潰瘍

- 十二指腸潰瘍

- 胃がん

- 胃MALTリンパ腫

- 胃過形成性ポリープ

- 機能性ディスペプシア

ここでは上記の疾患についてそれぞれ解説します。

慢性胃炎

ピロリ菌感染によって引き起こされる最も一般的な疾患の一つとして、慢性胃炎が挙げられます。

ピロリ菌はウレアーゼという酵素を分泌し、胃の中でアンモニアを生成して胃酸を中和します。この過程で胃粘膜が刺激され、炎症が慢性的に持続することで慢性胃炎が起こるのです。

慢性胃炎には以下のような症状がみられます。

- 胃もたれ

- 吐き気

- みぞおちの痛み

- 胸やけ

- 胃痛

- 胃部不快感など

慢性胃炎の症状は軽度なものが多く、食後の胃もたれや軽い胃痛、食欲不振などが見られますが、自覚症状がない場合も少なくありません。

長期間炎症が続くと、萎縮性胃炎や胃潰瘍へと進行するリスクが高まります。

萎縮性胃炎

萎縮性胃炎は、慢性胃炎が長期化することによって胃酸や胃液を分泌する組織が減少し、胃粘膜が萎縮してしまう病気です。

消化管の細胞は数日の期間で入れ替わるターンオーバーを行うことで健康を維持していますが、ピロリ菌に感染すると、ピロリ菌が産生する毒素によってターンオーバーが抑制されてしまいます。すると胃上皮細胞の破壊と再生が繰り返され、胃粘膜の萎縮が生じるのです。

萎縮性胃炎には以下のような症状がみられます。

- 胃もたれ

- 胃痛

- 吐き気

- みぞおちの痛み

- 胃部不快感

慢性胃炎と同様に、全く自覚症状がない場合もあります。

萎縮性胃炎が進行すると、胃の粘膜が腸の細胞のように変化する『腸上皮化生』という状態になることがあるため注意が必要です。腸上皮化生は胃がんの発症を示す初期兆候の場合もあるため、早期段階で治療することが大切です。

胃潰瘍

胃潰瘍は、胃の粘膜の下にある筋層まで傷ついた状態で、急性胃潰瘍と慢性胃潰瘍の2種類に分けられます。

急性胃潰瘍は浅い不整形の潰瘍やびらん(浅く欠損した状態)が多発し、慢性胃潰瘍は円形の潰瘍が多発するのが特徴です。

胃潰瘍にはさまざまな原因がありますが、そのうちの7割以上を占めるのがピロリ菌ともいわれています。

胃潰瘍の主な症状は以下の通りです。

- みぞおちの痛み

- 背中の痛み

- 腹部の不快感

- 胸やけ

- 吐き気

症状が進行するとタール状の黒い便や吐血などの症状がみられることがありますが、一方で全く自覚症状がないケースもあります。

症状がないまま胃潰瘍を放置していると、大出血や穿孔(胃の壁に穴があく状態)が起き、緊急手術が必要になる場合もあるため注意が必要です。

十二指腸潰瘍

十二指腸潰瘍は、十二指腸の粘膜が傷つき、潰瘍が形成された状態です。胃潰瘍と同様に、発症原因の大半をピロリ菌が占めるとされており、その割合は90%以上ともいわれています。

十二指腸潰瘍の主な症状は以下の通りです。

- みぞおちの痛み

- 吐き気

- 食欲不振など

特に夜間や早朝などの空腹時に腹痛が起こりやすく、食事をすると痛みが和らぐ場合が多いです。

胃がん

胃がんは、胃の粘膜細胞ががん細胞となり、無秩序に増殖することによって起こる病気です。

胃がんとピロリ菌は関連性が高く、胃がん発症者の約99%以上にピロリ菌感染歴があるという報告もあります。ピロリ菌に感染したからといって必ず胃がんを発症するわけではないものの、発症リスクが高まることは確かです。

ピロリ菌に感染することで慢性胃炎から萎縮性胃炎へと進行し、喫煙やバランスの乱れた食事などのさまざまな原因が重なることで胃がんを発症させると考えられています。

また胃がんは初期段階ではほとんど自覚症状がみられず、進行するとみぞおち周辺の痛みや不快感・違和感、胸やけ、吐き気などの症状がみられるようになります。

胃MALTリンパ腫

胃MALTリンパ腫は、胃の粘膜に低悪性度のリンパ腫が発生する病気です。

胃に発症する悪性リンパ腫の40%を占めるのがこの胃MALTリンパ腫で、主に以下のような症状がみられます。

- 腹痛

- 腹部の不快感

- 吐血

- 全身のだるさなど

しかし症状が現れないケースも多く、検診で偶然発見されるケースが少なくありません。

また胃MALTリンパ腫も胃がんや胃・十二指腸潰瘍と同様に、ピロリ菌の感染が大きな原因の一つとされています。

胃過形成性ポリープ

胃過形成性ポリープは、胃の粘膜の過剰増殖によって起こるポリープです。ピロリ菌感染者によくみられ、ピロリ菌除菌後の方も発症しやすい傾向にあります。

一般的に自覚症状はほとんど見られませんが、ポリープができる場所によっては、胸やけや嘔吐などの症状が現れる場合もあります。

また胃過形成性ポリープが出血を起こすと、鉄欠乏性貧血を起こすケースもあるため注意が必要です。

機能性ディスペプシア(FD)

機能性ディスペプシア(FD)は、胃の痛みや胸やけ、吐き気といった消化器症状が慢性的に表れているにもかかわらず、検査で異常がみられない状態のことです。

主な原因としてストレスや生活習慣が挙げられますが、ピロリ菌感染もその一つです。ピロリ菌に感染している場合は、除菌治療を行うことで症状が改善されるケースもあります。

ピロリ菌感染の疑いがある場合は病院を受診する

ピロリ菌感染の疑いがある場合は病院を受診し、検査や除菌治療を受けましょう。

ここではピロリ菌感染の検査方法や除菌治療方法、判定試験について解説します。

ピロリ菌感染の検査方法

ピロリ菌感染の検査方法は、内視鏡を使う方法と内視鏡を使わない方法の2種類に分けられます。

内視鏡を使う検査方法

ピロリ菌感染の内視鏡を使う検査方法は、『迅速ウレアーゼ試験法』『鏡検法』『培養法』の3種類あります。

- 迅速ウレアーゼ試験法

- ピロリ菌が持つ『ウレアーゼ』という酵素の活性を利用した検査方法

- 鏡検法

- 内視鏡で採取した胃粘膜の組織を特殊な薬剤で染色し、顕微鏡で直接観察する検査方法

- 培養法

- 内視鏡で採取した胃粘膜の組織を5~7日ほど培養させて判定する検査方法

内視鏡を使わない検査方法

ピロリ菌の内視鏡を使わない検査方法は、 『尿素呼気検査』『抗体検査』『抗原検査』の3種類あります。

- 尿素呼気検査

- ピロリ菌が尿素をアンモニアと二酸化炭素に分解する働きを利用し、呼気中の二酸化炭素の比率からピロリ菌の有無を確認する検査方法

- 抗体検査

- 血液や尿を採取し、ピロリ菌に感染した時にできる抗体の有無を調べる検査方法

- 抗原検査

- 糞便中のピロリ菌の抗原の有無を調べる検査方法

ピロリ菌の除菌治療

ピロリ菌の除菌治療は、胃酸の分泌を抑える薬(プロトンポンプ阻害薬)1種類と抗生物質2種類の計3剤を1週間服用して行います。

1回目の治療の除菌成功率は約80%といわれており、除菌に成功しなかった場合は薬の種類を変えて2回目の治療を行います。

2回目の治療の除菌成功率は約95%です。

ほとんどの場合2回までの治療で除菌が成功しますが、それでも除菌できなかった場合は3次除菌、4次除菌に進む場合もあります。

除菌後の判定試験

除菌治療後は、ピロリ菌が除菌されたかを確認する判定試験を行う必要があります。判定試験は薬の服用後、8週間経過してから行います。

検査方法にはいくつか種類がありますが、尿素呼気試験で判定を行うケースが多いです。

ピロリ菌感染に関するよくある質問

ピロリ菌感染に関するよくある質問をまとめました。

- ピロリ菌感染は遺伝する?

- 日常的に水道水を飲んでいるけど大丈夫?

- ピロリ菌感染は必ず自覚症状が出る?

- ピロリ菌の感染予防方法は?

ここでは上記4つの質問についてそれぞれ解説します。

ピロリ菌感染は遺伝する?

ピロリ菌は遺伝疾患ではないため、親が感染しているからといって必ず子どももピロリ菌に感染するわけではありません。

しかしピロリ菌感染は家庭内感染が多く、特に食器の共有や口移しなどで感染する可能性が高いとされています。そのため結果として、親がピロリ菌に感染していると子どもの感染率も高くなるということがいえます。

日常的に水道水を飲んでいるけど大丈夫?

ピロリ菌感染の原因の一つとして、不衛生な環境が挙げられます。

海外の不衛生な環境での井戸水はピロリ菌感染の可能性がありますが、日本はライフラインが整備されており高い衛生水準を保っているため、水道水からピロリ菌に感染する可能性はほぼありません。

ピロリ菌感染は必ず自覚症状が出る?

ピロリ菌感染は必ず自覚症状が出るわけではありません。体質や免疫力などには個人差があるため、強く症状が出る方もいれば全く自覚症状がない方もいます。

自覚症状がないままピロリ菌感染を放置していると、慢性胃炎や萎縮性胃炎、胃・十二指腸潰瘍、胃がんなどを引き起こす恐れがあるため、定期的に検査を受けることをおすすめします。

ピロリ菌の感染予防方法は?

ピロリ菌の感染予防方法として、以下が挙げられます。

- 手洗い・うがいをしっかり行う

- 食器の共有を避ける

- 食生活を改善する

- 飲酒や喫煙を控える

ピロリ菌は主に口から感染するため、衛生的な生活習慣を身につけることが大切です。手洗い・うがいの徹底や清潔な水や安全な食材を使用する、加熱調理を十分に行うなどが基本的な対策となります。

また、飲酒や喫煙は胃の粘膜を傷つけてしまい、ピロリ菌が付着する可能性を高めるため可能な限り量を減らすか、やめることを検討しましょう。

まとめ

ピロリ菌の主な感染原因として、不衛生な環境、経口感染、医療現場での殺菌・消毒不足などが挙げられます。しかし現在の日本では衛生環境が整備されており、医療機関では器具の消毒・殺菌に関する厳しいガイドラインも設けられているため、実際のところは経口感染の割合が多いです。

親からの口移しや食器の共有などによる家庭内でのピロリ菌感染が多いため、子どものいる方は特に注意しましょう。

『大沼田メディカルクリニック』では、内視鏡による胃粘膜所見判定と血液検査を組み合わせたピロリ菌検査に対応しています。内視鏡による精密検査も可能なため、ピロリ菌感染有無を調べたい方や気になる症状がある方はぜひ当院までご相談ください。

人気記事

カテゴリー

このコラムについて

当ページに掲載されている情報は、開示日及び発表日当時の情報です。

現在行われているサービスとは情報が異なる場合がございますので、予めご了承ください。

ご予約・お問い合わせ

常に新しい診療をご提供しつつ、患者さまの生活の質(Quality of Life)を損なわない治療を目指しています。

8:30〜12:30 / 15:30〜19:00

休診日 木曜午後、土曜午後、日曜、祝日