ピロリ菌に効く食品は?除菌治療中に控えた方がいい食べ物も解説

目次

胃の中に住み着く細菌の一種であるピロリ菌を完全に除菌するためには、医療機関での除菌治療が必要です。しかし近年、研究によってピロリ菌の数を減少させたり胃の炎症を和らげたりする効果がある食品が明らかになってきています。

この記事では、ピロリ菌に効く食品について解説します。ピロリ菌の検査方法や治療方法、除菌治療中に控えた方がいい食品などもまとめているため、ぜひ参考にしてみてください。

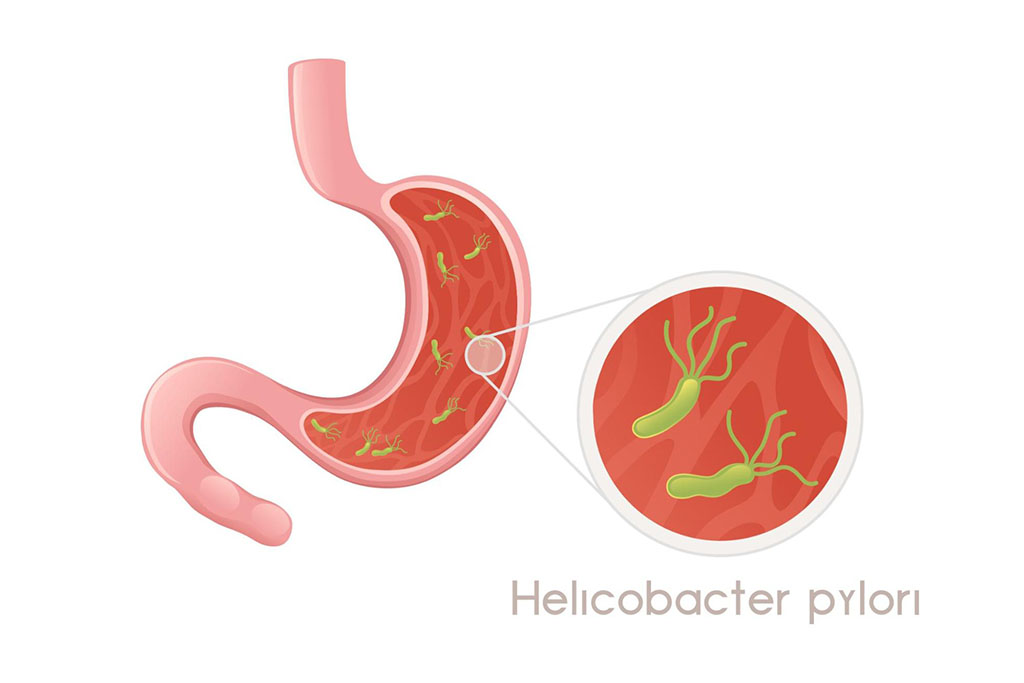

ピロリ菌とは

ピロリ菌は胃の中に住み着く細菌の一種で、正式名称は『ヘリコバクター・ピロリ』といいます。

日本人のピロリ菌感染者数は約3,500万人ともいわれていますが、感染しても自覚症状が出ないことも多いため、知らずに過ごしている方も少なくありません。

ここではピロリ菌の感染経路や主な症状、関連している病気などについて解説します。

ピロリ菌の感染経路

ピロリ菌の感染経路ははっきりとわかっているわけではありませんが、主な感染要因として経口感染が挙げられています。

上下水道の整備が行き届いていない不衛生な環境では、ゴキブリ・ハエなどの虫や井戸水から感染する場合もあるようです。ただし現代の日本はインフラが整備され、高水準の衛生環境が整っているため、水道水からピロリ菌に感染することはほぼありません。

ほかに多い感染経路としては、家庭での食器の共有や親子間の口移しなどが挙げられます。特に乳幼児期は免疫機能が十分に確立されていない状態のため、その時期にピロリ菌に感染している親から口移しでご飯を食べると、感染してしまう可能性が高いのです。

なお、免疫機能が確立している成人で新たに感染する確率は低いと言われています。

ピロリ菌感染の主な症状

ピロリ菌に感染しただけでは、自覚症状が現れない場合が多いです。しかしピロリ菌の感染期間が長期にわたり、胃壁や胃粘膜が傷つけられると『慢性胃炎』という炎症を起こすことがあります。

慢性胃炎は長期にわたって胃粘膜に炎症が起こっている状態のことで、ピロリ菌が原因となっているものは『ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎』と呼ばれます。

慢性胃炎の主な症状は以下の通りです。

- 空腹時や夜間の胸やけ

- 食後のむかつき

- 胃もたれ

- 吐き気

- 食欲不振

- 腹痛など

慢性胃炎が悪化すると、萎縮性胃炎や胃・十二指腸潰瘍、胃がんなどのほかの病気が発生することもあるため注意が必要です。

ピロリ菌が関係している病気

ピロリ菌はさまざまな病気との関連性が指摘されています。ピロリ菌と関係している病気として、以下が挙げられます。

- 胃潰瘍

- 十二指腸潰瘍

- 胃マルトリンパ腫

- 特発性血小板減少性紫斑病

- 萎縮性胃炎

- 胃過形成性ポリープ

- 逆流性食道炎

- 機能性ディスペプシアなど

上記のうち特に注意が必要なのが胃がんです。胃がんはがんの中でも死亡数の多い病気で、ピロリ菌感染者は感染していない人と比べて胃がんリスクが5倍にまで高まることがわかっています。

(参照:『ヘリコバクター・ピロリ菌感染と胃がん罹患との関係』国立研究開発法人 国立がん研究センター がん対策研究所 予防関連プロジェクト)

またWHO(世界保健機関)でも、ピロリ菌はタバコやアスベストと並ぶ『確実な発がん因子』として分類されています。

このようにピロリ菌は命にかかわる病気を引き起こす要因となるため、感染している場合はなるべく早めに除菌治療を行い、病気の予防に努めることが大切です。

ピロリ菌に効く食品

食べ物でピロリ菌を完全に除菌することはできませんが、ピロリ菌に効果的な食品として、以下が挙げられます。

- ヨーグルト

- ココア

- 鶏卵

- ブロッコリーの新芽(スプラウト)

- マヌカハニー

- マスティック樹脂を含むガム

- ライスパワー101

ここでは上記7つの食品についてそれぞれ解説します。

ヨーグルト

ヨーグルトは、ピロリ菌の数を減少させたり胃の炎症を改善させたりする効果が期待できます。すべてのヨーグルトが効果的というわけでなく、正確には『乳酸菌OLL2716株』という種類で効果が確認されています。

東海大学医学部がピロリ菌感染者30人を対象に行った試験において、乳酸菌OLL2716株を含むヨーグルトを1日2回、8週間継続して食べてもらったところ、ピロリ菌の活動抑制や胃の炎症改善が認められたのです。

またOLL2716株は、除菌治療と併用することで、治療の成功率を10%ほど高める可能性があることもわかっています。

(参照:『乳酸菌OLL2716株の試験結果(ピロリ菌)』明治ヨーグルトライブラリー)

ココア

ココアにはピロリ菌の胃上皮細胞への付着抑制効果、増殖抑制効果があることがわかっています。胃上皮細胞への付着はピロリ菌感染の最初のステップであるため、ココアによる付着抑制効果によって、感染を予防する効果が期待できます。

またこの効果を検証した試験では、紅茶やウーロン茶、緑茶、コーヒーなども同時に調べましたが、最も少ない添加量でかつ最も付着抑制効果が高かったのがココアでした。

さらにピロリ菌の増殖抑制効果を調べた試験では、増殖培地で培養されたピロリ菌にココアを10%添加したところ、培養1時間で約80%のピロリ菌が死滅するという結果が出ています。

(参照:『ココアのピロリ菌殺菌効果』ココアレポート)

鶏卵

ピロリ菌を体外に排出する働きやピロリ菌の増殖抑制効果を持つ『抗ピロリ菌鶏卵抗体(IgY)』を含む鶏卵が存在しています。鶏卵トップのイセ食品が通信販売している『胃もよろこぶ卵』という鶏卵商品です。

IgYは通常の鶏卵にも含まれる成分ですが、こちらの商品は親の鶏にピロリ菌成分を注射して産ませた卵となっています。1日1個、1~2か月継続して食べることで、ピロリ菌を減らす効果があるとされています。

ブロッコリーの新芽(スプラウト)

ブロッコリーの新芽(スプラウト)には、ピロリ菌の減少効果があることが明らかになっています。

2010年に日本潰瘍学会により、「ブロッコリーの新芽(スプラウト)には、同じく抗ピロリ菌作用を持つほかの食品成分よりも高い抗ピロリ菌作用がある」ことが発表されました。

ピロリ菌の除菌効果が報告されている食品成分には、スルフォラファン(ブロッコリースプラウト由来)、ラクトフェリン(母乳由来)、EGCG(緑茶由来)、クルクミン(ウコン由来)などがあります。研究でこれらの成分の効果を比較したところ、スルフォラファンで最も高い効果が確認されたのです。

ブロッコリーの新芽にはピロリ菌の数を減少させたり、胃炎が軽くなったりする効果があることが確認されていましたが、この研究でほかの食品よりも強い抗菌効果があることが明らかになりました。

マヌカハニー

マヌカハニーに含まれるメチルグリオキサール(MGO)には優れた抗菌・殺菌作用があり、ピロリ菌や大腸菌、O-157などのさまざまな殺菌に対して抗力があることが明らかになっています。

海外で行われた実験で5%と10%のマヌカハニーの水溶液にピロリ菌を投入したところ、72時間で全滅したという結果も報告されています。

この実験を行った研究者は一般のはちみつでも同様の実験を行っていますが、マヌカハニーのような抗菌作用は認められませんでした。

またイギリスの医療雑誌に掲載された報告では、殺菌成分濃度が5%のマヌカハニーでピロリ菌が全滅し、殺菌成分濃度が2.5%のマヌカハニーでも部分的な殺菌効果がみられたといいます。

マスティク樹液を含むガム

ピロリ菌に効く食品として、マスティック樹液を含むガムが挙げられます。

マスティックはギリシャ南東部ヒオス島に自生する樹木で、この樹液をガムにしたものがマスティックガムです。マスティックにはピロリ菌に対する強い抗菌作用があることが確認されています。

ライスパワー101

ライスパワー101は米エキスの一種で、粘膜の保護・胃の病気の予防効果やストレス潰瘍発症率の抑制効果、アルコール性潰瘍の予防効果、ピロリ菌に対する抑制効果などがあります。

信州大学医学部で行われた研究では、10週間ライスパワー101を投与したところ、ピロリ菌の量が減少したことが確認されました。また胃潰瘍の予防効果も期待できる成分のため、ピロリ菌対策はもちろん、健康な胃を保つための対策としても有効です。

(参照:『ライスパワーNo.101【抗潰瘍剤】』ライスパワー研究所)

ピロリ菌感染の検査方法

ピロリ菌感染の検査方法は、内視鏡を使う検査方法と内視鏡を使わない検査方法の2種類に分けられます。

ここではそれぞれの検査方法について見てみましょう。

内視鏡を使う検査方法

内視鏡を使う検査方法は迅速ウレアーゼ試験、鏡検法、培養法の3つの種類があります。

迅速ウレアーゼ試験

迅速ウレアーゼ試験は、ピロリ菌が持つ『ウレアーゼ』という酵素の活性を利用した検査方法です。

ウレアーゼは尿素をアンモニアと二酸化炭素に分解する作用を持ちます。内視鏡で採取した胃粘膜に試薬を投与し、反応がみられたらアンモニアがある=ピロリ菌に感染しているという判定を行います。

鏡検法

鏡検法は、内視鏡で採取した胃粘膜に特殊な染色をして、顕微鏡で直接見てピロリ菌の有無を確認する検査方法です。

がんの診断や炎症の程度の診断も同時に行えるメリットがありますが、診断精度がやや低い傾向にある点には注意が必要です。

培養法

培養法は、内視鏡で採取した胃粘膜を5~7日間培養し、ピロリ菌の有無を確認する検査方法です。熟練した技術が必要となるため、施設によって診断精度に差が出やすい傾向にあります。

また培養された菌に対する薬剤感受性試験に適しており、効果の出やすい抗生物質を調べることも可能です。

内視鏡を使わない検査方法

内視鏡を使わない検査方法は尿素呼気試験、抗体検査、抗原法の3つの種類があります。

尿素呼気試験

尿素呼気試験は、ピロリ菌が持つウレアーゼの活性を利用した検査方法です。

ピロリ菌に感染している場合は、ウレアーゼの活性によって呼気中の二酸化炭素の割合が高くなります。容器に息を吹き込んで呼気に含まれる二酸化炭素の割合を調べ、その結果によって陰性・陽性を判定します。

患者さんの身体にかかる負担が少なく、かつ精度も高い検査方法です。

抗体検査

抗体検査は、ピロリ菌が作り出す抗体の有無を調べる検査方法です。全血や尿などを用いた検査となっており、5〜15分程度で判定できます。

ただしピロリ菌の抗体を確認する検査のため、必ずしも現在の感染状況が反映されるわけではない点には注意が必要です。

抗原法

抗原法は、糞便中の抗原の有無を調べる検査方法です。こちらの検査も患者さんの身体への負担が少なく、小児でも受けられます。

ピロリ菌感染の治療方法

ピロリ菌感染の除菌治療では、一次除菌療法と二次除菌療法の2段階に分けられます。

一次除菌療法で除菌できなかった場合は、二次除菌療法に進むという形です。

一次除菌、二次除菌どちらも1種類の『胃酸の分泌を抑える薬』と2種類の『抗菌薬』の計3剤を同時に1日2回、7日間継続して服用します。

服用完了した8週間後に除菌判定を行い、陰性結果が出たら除菌成功となります。

ピロリ菌除菌治療中に控えた方がいい食品

ピロリ菌除菌治療中に控えた方がいい食品は以下の通りです。

- 刺激物

- 塩分の多いもの

- 脂っこいもの

- カフェイン

- アルコール

ここでは上記5つについてそれぞれ解説します。

刺激物

ピロリ菌除菌治療中は刺激物の摂取は控えましょう。

具体的にはトウガラシや香辛料、わさび、キムチ、カレーなどです。刺激物を摂取すると、胃粘膜を刺激し、炎症を悪化させる恐れがあります。

塩分の多いもの

塩分の多いものもピロリ菌除菌治療中は控えましょう。例えばラーメンやカップそば、うどん、牛丼、パスタなどの味の濃い食品が該当します。

塩分が多い食事を摂取すると、胃粘膜が減少し、ピロリ菌による胃への影響が大きくなる可能性があります。

脂っこいもの

ピロリ菌除菌治療中は、てんぷらや揚げ物、ラーメン、脂身の多い肉、生クリームなどの脂っこいものも控えましょう。

これらの食事は消化に時間がかかり、胃への負担が大きくなりがちです。胃もたれを起こしやすくなるため、胃の症状に悩んでいる方は特に控えた方がいいでしょう。

カフェイン

ピロリ菌除菌治療中に避けた方がいい食品として、カフェインが挙げられます。具体的にはコーヒーや紅茶、緑茶、コーラ、栄養ドリンクなどです。

カフェインは胃酸の分泌を促進する作用があるため、胃の運動が活発になり、胃痛や胸やけ、胃の不快感などを引き起こす恐れがあります。

アルコール

ピロリ菌除菌治療中は、アルコールもなるべく控えましょう。

アルコールは胃酸の分泌を促進し、さらに胃粘膜を直接傷つける作用があります。胃粘膜に大きなダメージを与える原因になるため、アルコールを完全に控えるか、節酒するのが望ましいです。

まとめ

ピロリ菌に効く食品には、ヨーグルトやココア、ブロッコリーの新芽(スプラウト)などさまざまなものが挙げられます。

いずれもピロリ菌の数を減少させたり胃粘膜の炎症を和らげたりする効果が期待できますが、完全にピロリ菌を除菌できるわけではありません。ピロリ菌を完全に除菌するためには、医療機関での除菌治療が必要となります。

『大沼田メディカルクリニック』では、内視鏡検査と血液検査を組み合わせたピロリ菌検査を行っています。除菌治療も可能なため、ピロリ菌感染が不安な方や除菌治療を検討中の方はぜひ当院までご相談ください。

人気記事

カテゴリー

このコラムについて

当ページに掲載されている情報は、開示日及び発表日当時の情報です。

現在行われているサービスとは情報が異なる場合がございますので、予めご了承ください。

ご予約・お問い合わせ

常に新しい診療をご提供しつつ、患者さまの生活の質(Quality of Life)を損なわない治療を目指しています。

8:30〜12:30 / 15:30〜19:00

休診日 木曜午後、土曜午後、日曜、祝日